Im Kanton Graubünden – mit seiner Topografie und der teilweise sehr dünnen Besiedelung – ist das zeitgerechte Eintreffen der professionellen Rettungsdienste bei einer akut erkrankten Person oftmals nicht gewährleistet. In allen Gebieten, zu denen

die bodengebundenen Rettungsdienste länger als 15 Minuten Anfahrtsweg haben, sollen speziell geschulte Laienhelfer die Wartefrist verkürzen und überlebenswichtige Erste-Hilfe-Massnahmen einleiten. Deshalb wurde im Mai 2020 die «Alpine Rettung Schweiz» (ARS) mit der Aufgabe betraut, im Kanton Graubünden die Organisation und Führung von First Respondern sicherzustellen. Ziel war es, über den ganzen Kanton verteilt, 70 Responder-Gruppen mit je fünf Mitgliedern bereitzustellen, um so mit einer bedarfsgerechten Abdeckung von First Respondern die Lücke im Rettungswesen schliessen zu können. In lebensbedrohenden Situationen haben Soforthilfemassnahmen in den ersten Minuten einen entscheidenden Einfluss auf das Überleben von akut erkrankten Personen. Bei einem Kreislaufstillstand sinkt mit jeder verstrichenen Minute die Überlebenschance des Betroffenen um zehn Prozent.

First Responder Plus – was ist das?

Wie sind sie organisiert

Für die Rekrutierung und Koordination in der Region Prättigau ist der Arzt Dani Walter aus Jenaz verantwortlich. Mit ihm und dem First Responder, Martin Küng aus Putz, hatte ich ausführlich Gelegenheit, die Organisation und ihre Aufgaben kennenzulernen. Bei einem dringlichen Notfall wird über die Notrufnummer 144 alarmiert. Die Sanitätsnotrufzentrale nimmt den Notruf entgegen und disponiert die benötigten Mittel. Bei einem lebensbedrohlichen Ereignis in einem Gebiet mit First Respondern werden diese zeitgleich mit den professionellen Einsatzkräften (Ambulanz, Helikopter, Notarzt) aufgeboten. So soll erreicht werden, dass die auf Hilfe angewiesene Person möglichst schnell erstversorgt werden kann. Aufgrund dieses Alarms begeben sich ein oder mehrere Mitglieder der entsprechenden First-Responder-Gruppe an den Einsatzort und treffen die ersten Abklärungen und Sofortmassnahmen, bis der Notarzt und die Ambulanz oder die REGA eintreffen. Eine wichtige Aufgabe des ersteintreffenden First Responders ist die umgehende Rückmeldung über die Situation am Einsatzort an die anrückenden professionellen Notfallequipen.

Was ist die Aufgabe von FR+

Die in Graubünden verwendete Bezeichnung «First Responder Plus» (FR+) heisst, dass die zum Einsatz gelangenden Ersthelfer in dieser Funktion nebst Herznotfällen auch über Fähigkeiten verfügen, um in anderen Notfallsituationen (zum Beispiel Bewusstlosigkeit, starke sichtbare Blutungen, Brustschmerzen, Atemnot und Wärme- oder Kälteschutz) gezielt handeln zu können. Jede First-Responder-Plus-Gruppe ist mit einem Notfallrucksack, einem automatisierten externen Defibrillator (AED) sowie dem notwendigen Sanitätsmaterial ausgerüstet. Zusätzlich zu den medizinischen Massnahmen am Patienten stehen die FR+ auch Angehörigen bei, weisen die Einsatzkräfte ein und unterstützen diese tatkräftig. Dazu verfügen alle FR+ über mindestens eine Ersthelferausbildung Stufe 2 IVR und sind mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet. Den Gruppen stehen zudem ein automatisierter externer Defibrillator (AED) und ein Einsatzrucksack zur Verfügung. Aktuell werden die FR+ bei Unfällen nicht aufgeboten. Dies, weil in solchen Situationen oftmals zusätzliche Gefahren vorhanden sind (brennbare Flüssigkeiten, Elektrizität etc.).

... und wie sieht das in der Praxis aus?

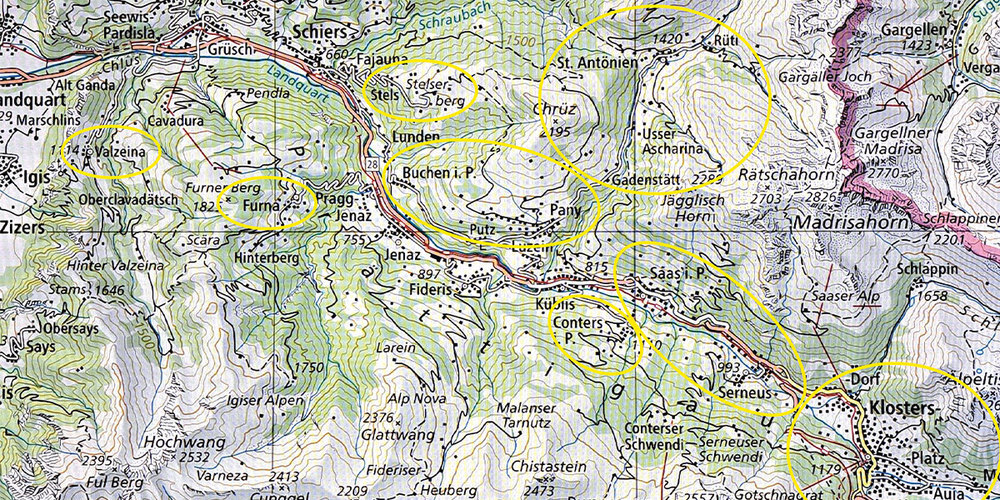

Seit November 2021 sind nun die ersten FR+-Gruppen im Prättigau unterwegs und konnten ihre Bereitschaft schon einige Male unter Beweis stellen. In den nächsten Wochen werden mit den Gruppen Saas/Serneus und Klosters die letzten beiden der neun FR+-Gruppen im Prättigau aktiv werden. In der Bündner Herrschaft sind First-Responder-Gruppen in Fläsch, Maienfeld, Jenins und Malans aktiv.

Dani Walter betont, dass es sehr wichtig sei, motivierte – aber nicht übermotivierte – Personen für diesen Dienst rekrutieren zu können. Sinnvollerweise sollten sich jeweils zwei bis drei Helfende am Einsatzort einfinden. So kann sich jemand um den Patienten kümmern, während der oder die weiteren First Responder die Angehörigen betreuen und das Eintreffen der professionellen Einsatzkräfte vorbereiten können. Martin Küng wusste aus seinen ersten Einsätzen auch zu berichten, dass es oft schwieriger sei, mit den anwesenden anderen Personen klarzukommen, als sich um den Patienten zu bemühen, da diese Situation für Angehörige oder sonst anwesende Personen doch speziell und herausfordernd sein kann. Und wie geht es einem FR+-Helfer nach einem Einsatz? Sind es doch – da dies ja sehr lokale Einsatzgebiete sind – oftmals einem bekannte oder gar nahestehende Personen, welche in Not geraten sind. Da betonen Dani und auch Martin, dass dies durch die First Responder generell sehr gut bewältigt werde. Falls erforderlich hilft ein Gespräch im Team direkt nach dem Einsatz, aber auch Dani Walter und weitere psychologisch geschulte Fachpersonen können helfen, Stressreaktionen bei einem belastenden Ereignis zu bewältigen. Die First-Responder machen regelmässig Fortbildungen, unter anderem auch Kurse für lebenserhaltende Sofortmassnahmen mit automatisierten externen Defibrillatoren (BLS-AED-Kurse).

Erfahrungen und Wünsche

Die Rückmeldungen von den professionellen Einsatzkräften, aber auch von den Familien, welche bisher in eine solche Situation gerieten, sind durchwegs positiv. Inzwischen wurde auch erkannt, dass verschiedenenorts Defibrillatoren (AEDs) vorhanden sind, oftmals an bei der Bevölkerung unbekannten oder nicht durchgehend zugänglichen Orten: Geräte, die eingeschlossen sind, können nicht zeitnah zum Einsatz gelangen. Entsprechend wurden AEDs in gut sichtbaren Kästen ausserhalb der verschlossenen Türen umpositioniert. Kommt hinzu, dass ungeübte Personen oft Angst haben, einen AED anzuwenden. Hier wünschen sich Dani und Martin, dass mehr Mut bewiesen würde. In aller Regel kann man beim Helfen nicht viel falsch machen. Das Falscheste ist wohl, nicht zu helfen. Und noch einen grossen Wunsch meiner beiden Gesprächspartner will ich zum Schluss dieses Berichts weitergeben: Vermutlich haben viele Leserinnen und Leser dieses Beitrags einmal einen Nothelferkurs im Zusammenhang mit der Auto-Fahrprüfung absolviert. Wie wäre es mit einer Auffrischung?